在中國浩瀚的歷史長河中,明太祖朱元璋無疑是最具傳奇色彩的帝王之一。這位出身貧寒、從乞丐到開國君主的「大老粗」形象,深植人心。然而,北京故宮博物院所珍藏的一批朱元璋書法真跡,正顛覆著人們的固有認知,證明他不僅識字,其精湛的筆法甚至足以令許多文人大家汗顏。這些被鑑定為國家一級文物的珍貴墨寶,不僅揭示了這位帝王不為人知的文化造詣,更成為解讀其人格特質與治國理念的獨特視角。

顛覆刻板印象:從放牛娃到書法大家

長久以來,由於朱元璋早年貧困的經歷,大眾普遍認為他文化水平不高。然而,根據史學家黃仁宇在《萬曆十五年》中的描述,朱元璋在軍旅生涯中便開始學習文化知識,並將其運用於治國理政,顯示出其強烈的實用主義傾向。而故宮博物院收藏的數件朱元璋書法作品,如《總兵帖》和《大軍帖》,在近年來經過專家學者反覆鑑定後,其真實性已獲學術界的高度認可,並將其列為國寶級文物。

《搜狐網》歷史專欄指出,朱元璋的書法風格獨樹一幟,充滿了強烈的個人氣息。筆法雄健有力,結體樸實敦厚,每個字都彷彿凝結著他從亂世中殺出一條血路的氣魄。這不是一般文人墨客能寫出來的,而是獨屬於一位開國帝王的豪情壯志。

墨寶背後的權力與性格

朱元璋的書法藝術,不僅體現了他的文化水平,更折射出他複雜矛盾的性格。他一方面對文人時有不屑,認為他們「咬文嚼字,空談誤國」;另一方面卻對文化知識有著近乎偏執的追求。這種矛盾心理,正是他從一個社會底層成功逆襲的寫照。

例如,現藏於故宮博物院的《總兵帖》,筆勢奔放,行氣貫通,被認為是其成熟時期的代表作。學者們認為,這幅字是在他對天下大局胸有成竹、權力達到巔峰時所書,因此筆鋒中流露出無與倫比的自信與霸氣。這與他早年顛沛流離、後半生對官員猜忌多疑的性格形成鮮明對比。

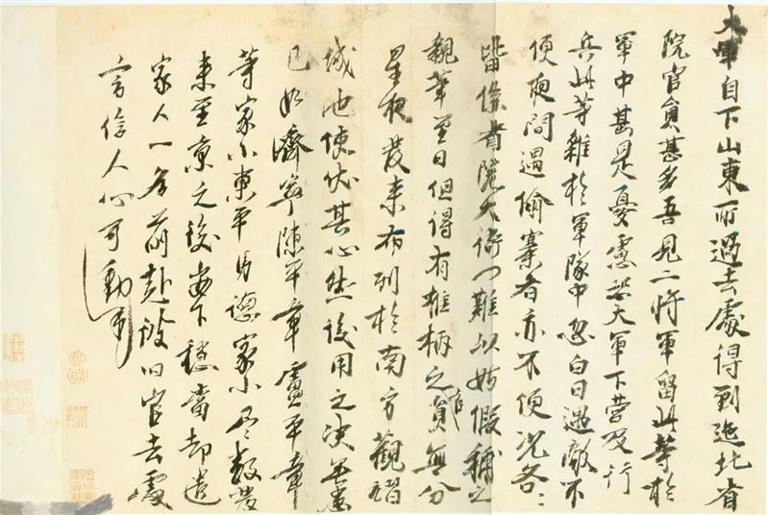

《大軍帖》是唯一公認沒爭議的朱元璋書法真跡。寫於1367年12月左右,此時朱元璋的軍隊已經統一南方,派遣徐達等將領北伐,這是朱元璋給徐達的手劄,也就是行軍文書。因為開頭是「大軍」二字,故稱「大軍帖」。現在收藏於北京故宮博物院。(圖/翻攝自百度百科)

珍貴文物:歷史研究的重要實證

這批書法真跡不僅是藝術品,更是研究明初歷史的重要實物資料。透過這些墨寶,我們可以更深入地洞悉朱元璋的內心世界,他如何從一個身無分文的農民,成長為一位懂得利用文化工具治國的帝王。這些珍貴文物,為我們提供了重新審視朱元璋歷史定位的可能。

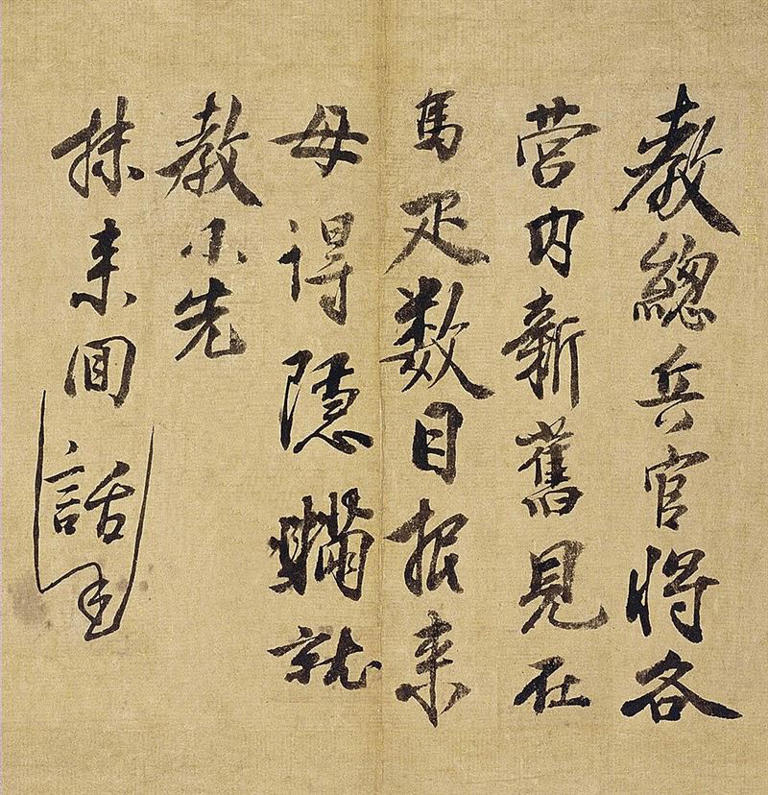

《總兵帖》是朱元璋在1364年至1368年間稱吳王時期所寫的一封軍令。(圖/翻攝自百度百科)

目前官方確認朱元璋書法的作品有三件,分別是:《總兵帖》現藏於北京故宮博物院,被列為一級文物,風格雄健,氣勢磅礴。《大軍帖》同樣收藏於北京故宮博物院,字體古樸,筆法蒼勁有力。

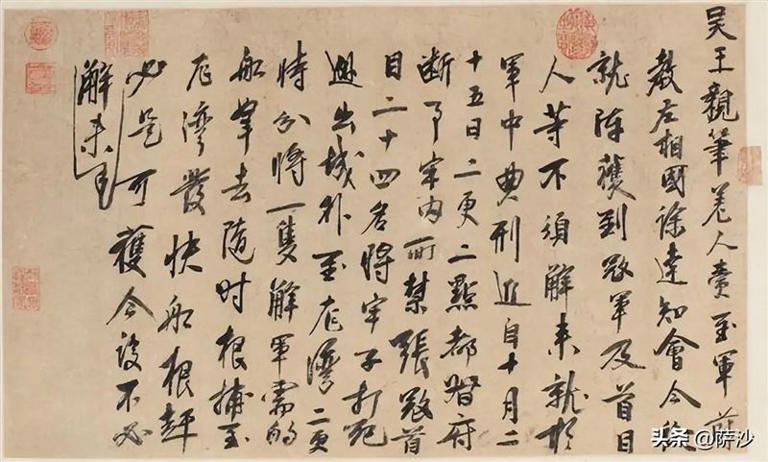

《吳王手諭卷》現藏於中國江蘇省無錫博物院,朱元璋在稱吳王時期所書致左相徐達的手諭,被認為是研究朱元璋早期書法的珍貴參考。

吳王手諭卷》是朱元璋在1365年10月派遣徐達等將領消滅張士誠集團時,要求徐達將俘虜的張士誠集團首腦押解到南京,並由他親自處理的指令。這一手諭反映了朱元璋在統一過程中對俘虜處置的重視和謹慎態度。 (圖/翻攝自百度百科)

真跡的界定與學術存疑

不過,學界對朱元璋書法真跡的數量與來源仍有爭議。傳世的七件與朱元璋有關的書法/手跡,主要集中在洪武朝建立前後(大約他四十歲上下)期,其後朱元璋對書法興趣並不大,且許多御筆、詔敕、行書文稿實為文臣代筆,或是朱標(朱元璋的兒子)筆蹟被誤認。

從已有的實物與官方認定來看,朱元璋確實留下了一些親筆書法,其中《大軍帖》是最有說服力的例子,其書寫風格顯示他非完全文盲或「草莽皇帝」。