24節氣中的大暑,是整個夏天氣溫最高的時段。古時候,不管是帝王將相還是普通百姓,沒空調、沒電扇,連電都沒有,那個時候的皇帝是怎麼過暑伏的呢?

1.出京避暑清代第一個明確指出北京暑熱難耐的是誰?應該是攝政王多爾袞,根據《大清世祖章皇帝實錄》記載,順治七年七月,多爾袞在攝政王諭中說:“京城建都年久,地汙水鹹。春秋冬三季尤可居之,至於夏月,溽暑難堪。”說的是北京城定都時間很長了,地也不怎麼幹淨,水質跟南方比起來確實不是特別好。春天、秋天、冬天這三個季節住在北京還可以,入夏之後“溽暑”是悶熱的意思,“難堪”就是難以忍受。面對這種情況怎麼辦?必須遷出北京去避暑,史料中記載:“稽之遼、金、元曾於邊外上都等城為夏日避暑之地……今擬止建小城一座,以便往來避暑。”北京在遼代叫南京,金代叫中都,元朝叫大都,這幾個朝代都有其他的都城,一到夏天往北去避暑。最好在北京城外往北,再建一個小城池,以供皇家夏天去避暑。

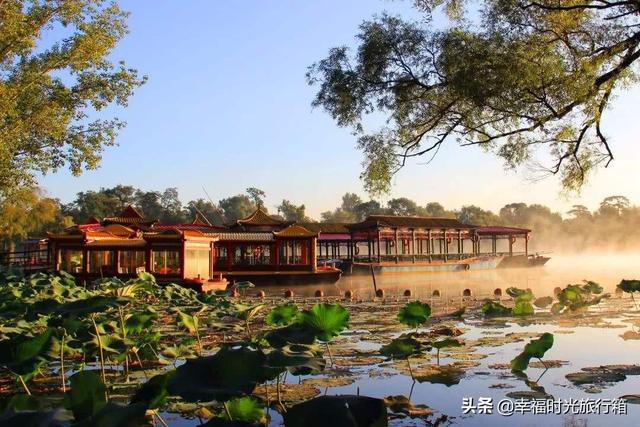

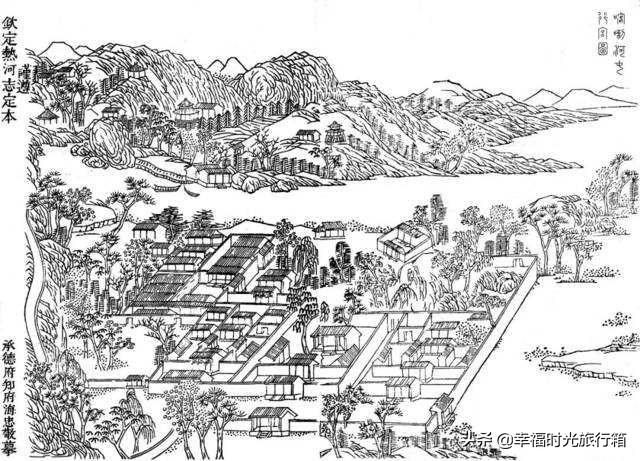

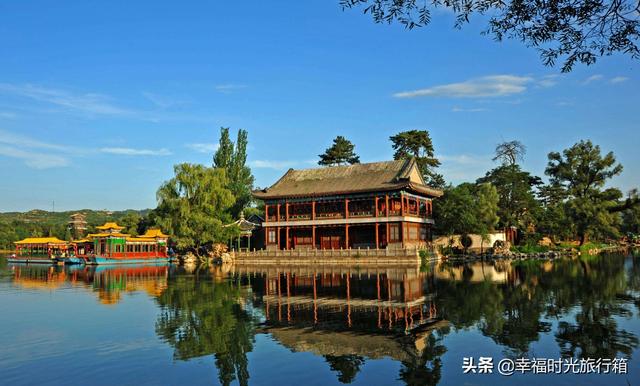

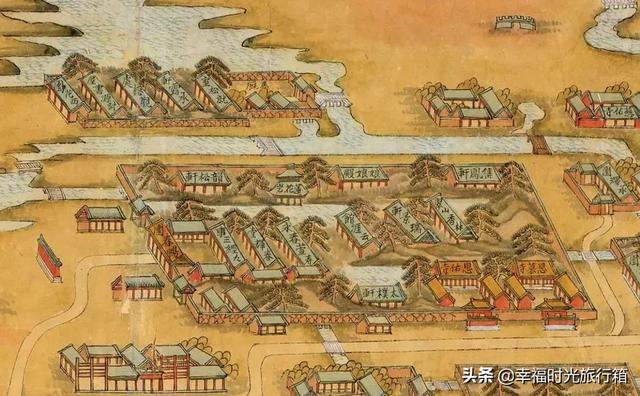

這座避暑小城並沒有竣工,便由於多爾袞的病死,被後來的順治皇帝下令停止建設,但是他提出出北京避暑的建議,確實是一個好主意。而這座避暑小城,最終也被擴建為喀喇河屯行宮。喀喇河屯行宮是清朝在塞外建造的最早,也是規模最大的一座皇家宮院。在承德市雙灤區灤河鎮西北,是著名的樣式雷(皇家建築的總設計師)第二代傳人雷金玉設計的小城。現在都說承德避暑山莊有名,但殊不知,在此之前還有一個喀喇河屯行宮,也是當時清朝最早的一個避暑行宮。

從康熙年間開始,歷代皇帝大多都是到北京城外去避暑。如康熙朝早期,大多在紫禁城周圍去避暑,當時檔案有記載,雖說不出北京城,可用現代話說是親水的地方。因為水面廣闊,臨水而居,氣溫確實比在街巷胡同裡低一些。當時皇家檔案當中就有記載“移駐瀛台避暑”、“上以天時炎熱,恭請太皇太后皇太后避暑。太皇太后移駐五龍亭、皇太后移駐紫光閣。”等等。後來逐漸開始在北京城外修建園林,甚至更遠的承德避暑山莊、古北口區這些地方去避暑。

離開北京城避暑可以說是一個行之有效的方法,康熙皇帝曾經多次在夏天去北京城外避暑,比如在康熙硃批的奏摺裡曾經就有“夏季天熱,懶於行走,朕於暢春園七十日,暑天不覺已過。”的記載。暢春園在現在的海澱區圓明園南面,北京大學西面,1684年起建,建成之後,康熙皇帝每年大概有半年的時間都住在暢春園,康熙61年在暢春園清溪書屋駕崩。1860年英法聯軍把這裡燒燬了,現在是北大教工宿舍區。

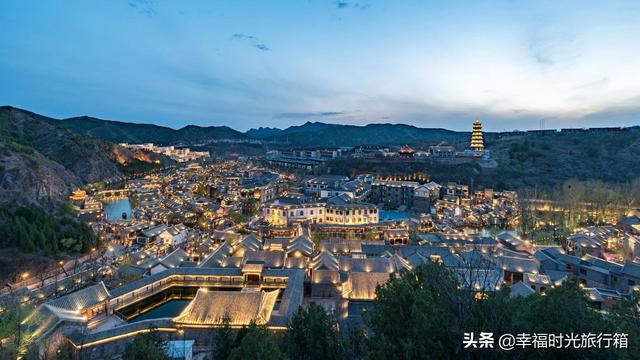

硃批中還有一句說:“因朕在口外,未覺夏暑,氣色甚好,勿為朕憂。” “口外”指的是長城以北地區,包括內蒙古、河北北部的張家口、承德。現在大多指的是古北口。古北水鎮是北京人消夏避暑的好去處,殊不知當年康熙皇帝也在那裡避暑。

乾隆皇帝雖然曾經說過“宮中固不畏鬱蒸”,“畏”是憂愁、擔憂的意思,“鬱蒸”是暑氣蒸人,但是他也在御製詩裡留下了“都城煙火,紫禁圍紅牆。固皆足致炎,未若園居良。”的詩句。紫禁城裡再怎麼住,雖說方便,也不如到郊區的園林裡住著舒坦。這首詩表達了乾隆皇帝的心境,夏天我也想出去避暑。

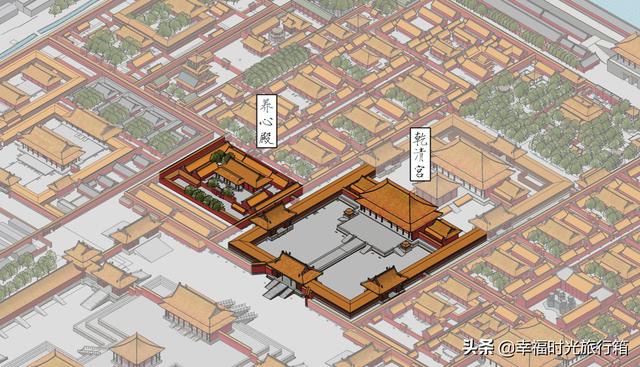

2.人力風扇雍正帝可以說是在北京城裡過夏天的日子最長的。1722年12月20日,康熙皇帝駕崩,在《清世宗實錄》裡寫到“朕持服二十七日後,應居乾清宮。”雍正的爸爸康熙皇帝死了,穿孝袍守孝27天之後,應該替代我父親住在乾清宮,但雍正皇帝最後沒住乾清宮,而是住在養心殿,這是為什麼呢?

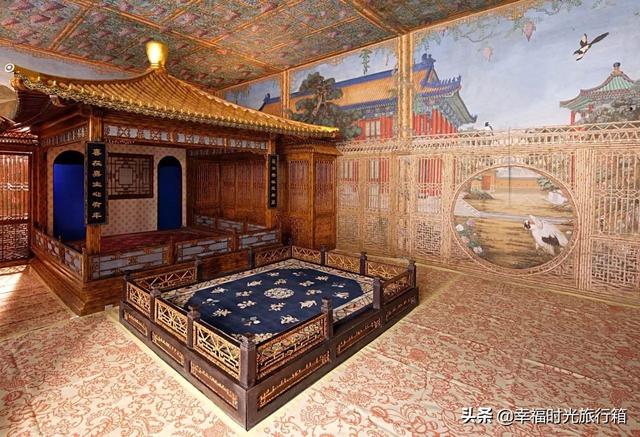

對於這個變化,雍正皇帝的解釋是:“朕思乾清宮乃皇考六十餘年所禦,朕即居住,心實不忍。朕意欲居於月華門外養心殿,著將殿內略為葺理,務令素樸。朕居養心殿內,守孝二十七月,以盡朕心。”說的是我爸在乾清宮住了60多年,我如果繼續住在這實在是不忍心。所以我打算搬到養心殿,簡單裝飾一下,在養心殿守孝27個月。這27個月裡要經歷兩個夏天,實在是不好過怎麼辦?雍正皇帝想出了一個辦法,在內務府檔案中也有記載,他讓內務府郎中保德督造小風扇,原文說的是:“於五月二十九日做得楠木架鐵信風扇一架,上安小羽扇六把。郎中保德呈進訖。奉旨:再做一份,架子矮著些,安大些的羽扇。”

簡而言之這東西什麼樣呢?底下一個座,中間一個軸,旁邊有一個搖把,軸上安6把小羽扇,相當於一個小風扇,跟現在的電扇原理一樣,只不過是人力驅動。“奉旨:爾等做的風扇甚好,朕想人在屋內推扇,天氣暑熱,氣味不好。不如將後簷牆拆開,繩子從床下透出牆外轉動做一架,照牆洞大小做木板一塊,以備天冷堵塞。”皇帝誇你們做的風扇不錯,但得有奴才在這搖扇子,人多潮熱,屋子裡的味道不好聞。這裡寫到了“後簷牆拆開”,中國的古建築有一個特點叫“牆倒屋不塌”,屋子主要的支架是樑和柱,牆可以拆掉,屋子還能完好無損。在牆外用人力轉扇子,但是要弄塊木板,天冷的時候,為了防寒拿板子擋上,所以那個時候的皇帝還是比較會享受的。

3.避暑丹皇帝不僅自己出北京避暑,同樣對於手下大臣們也是比較關心的。比如雍正元年6月有一個即將赴任河間副將的薛鳳翼,入宮跟皇帝辭別,雍正帝賞他避暑丹10錠、裕暑丹10錠、裕暑手伽素珠一掛,這裡有吃的、有掛的,而且親切的囑咐道:“所賜裕暑丹,早起磨水塗鼻孔內,不怕暑氣。素珠帶手上,日間常聞,你看,朕手現帶著。”現在天熱怕中暑,將清涼油抹到鼻子下,一聞確實提神醒腦,能夠防暑,裕暑丹也是同樣的道理,香料做的手串時常在鼻子底下聞聞也能夠去暑。包括乾隆帝,更是考慮到京師老百姓的情況,當時也下令“著賞發內帑銀一萬兩分給九門,每門各一千兩,正陽門二千兩。預備冰水藥物,以防病暍。”以防中暑,那個時候各個城門會有一個大桶,裡邊是熬的去暑的湯藥,跟現在涼茶的性質差不多,老百姓到這都可以免費喝。更有意思的是,大桶後面掛有布簾,上面寫著4個大字“皇恩浩蕩”,就是告訴你皇上掏錢請你們避暑的湯藥,為了怕你們中暑,可以看出那個時候夏天其實也並不好過。