麻省理工學院(MIT)宣布研發出一種新型導電碳混凝土(electron-conducting carbon concrete,簡稱 EC³),能夠像電池一樣存儲和釋放電能。

研究顯示,該材料的能量密度相比此前成果提升了 10 倍,從而為建築物變“儲能電池”提供了可能。 相關成果已於 2025 年 9 月 29 日發表在《美國國家科學院院刊》

據介紹,這種新材料由水泥、水、超細炭黑(含納米級顆粒)和電解質組成,從而在內部形成導電納米網路,用於能量的存儲和釋放。 這意味著,未來普通的牆體、人行道,甚至橋樑都可以兼具建築和能源存儲功能。

根據實驗數據,2023年一個家庭一天的用電大約需要 45 立方米的 EC³; 而在採用新的電解質配方后,只需 5 立方米即可,相當於一個地下室牆體的體積。

MIT EC³ Hub 聯合主任 Admir Masic 表示:“混凝土可持續性的關鍵在於開發’多功能混凝土’。 混凝土已經是全球最常用的建築材料,我們為何不利用這種規模創造更多價值? ”

在研究過程中,科研團隊利用 FIB-SEM 層析技術逐層成像,發現炭黑在孔隙間形成類似分形的網路結構,使電解質能夠滲透並促進電流流動。 Masic 強調:「理解這些材料在納米尺度上的」自組裝方式,是實現新功能的關鍵。 ”

研究人員測試了多種電解質,其中海水也能發揮作用,這意味著EC³在海岸工程和海上風電設施中具備應用潛力。

此外,科研團隊改進了電解質加入方式,將其與水直接混合再進行澆築,使電極更厚、更高效。 實驗表明,採用有機電解質後,1 立方米的 EC³ 可存儲 2 千瓦時以上電量,足以讓一台冰箱運行一整天。

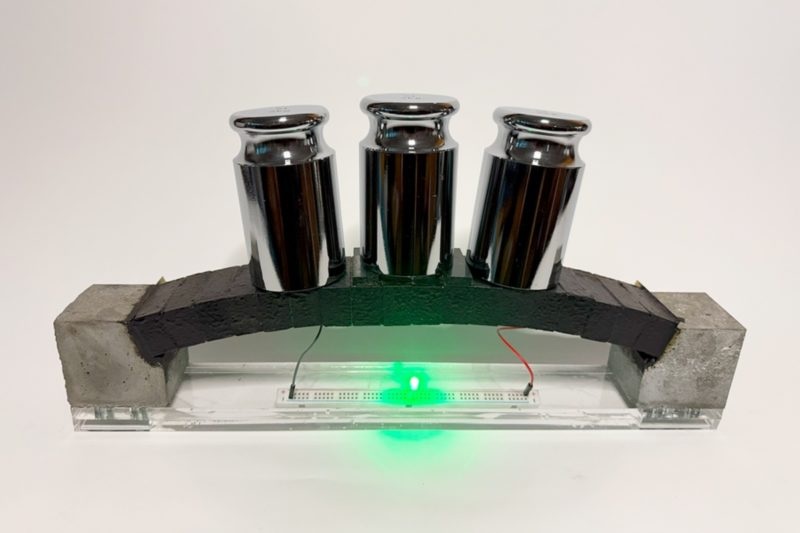

為展示其潛力,科研團隊還建造了一個小型EC³拱門,該結構不僅能夠承重,還能為LED燈供電。 當結構受壓時,燈光出現閃爍,研究人員認為這或許可以在未來用於即時監測建築健康情況。

此前,EC³ 已在日本劄幌的試驗中用於加熱人行道,利用其導熱性融化積雪。 如今 MIT 的最新成果進一步拓展了其在大規模儲能中的應用前景。

論文第一作者 Damian Stefaniuk 表示:「我們最大的動機之一是推動可再生能源轉型。 太陽能只能在光照充足時發電,那麼在夜晚或陰天如何滿足用電需求呢? ”

EC³ Hub 聯合主任 Franz-Josef Ulm 補充說:“答案是必須具備儲能和釋放能量的方式。 傳統電池依賴稀缺或有害材料,而我們相信 EC³ 是一種可行的替代方案。 ”

合著者、康奈爾大學教授 James Weaver 也指出:「通過將現代納米科學與古老的建築基石結合,我們正在打開一扇新的大門,讓基礎設施不僅支撐生活,還能為生活供能。 ”