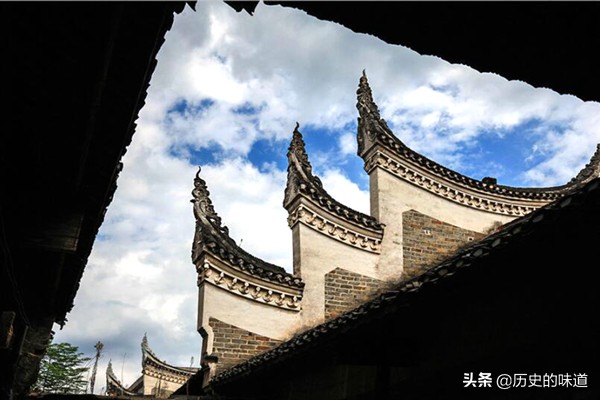

祁陽馬鞍嶺柏家大院的天井

從圖書館借到一本台灣畫家兼散文家梁丹豐的散文集《走過中國大地》。書中有篇《不是探親也淚零》的文章,寫的是她到湖南祁陽尋訪“夢中桃源”的故事。抗戰時期,還在上小學的梁丹豐,曾經隨父母從南京逃難至祁陽馬鞍嶺,在此生活了不到半年時間。50年後,已是台灣銘傳大學設計學院美術系教授的梁丹豐故地重遊,尋訪當年接納他們柏家和王家。梁丹豐用十分煽情的文字,描寫了與柏伯母見面時的場景:她衝過去跪在地上,緊緊抱住柏伯母的雙膝,欲向老人行古老的跪拜禮,而柏伯母卻盡力將她拉起,抱住她嚎啕大哭……讀到這裡,連我這個七尺男兒都不禁淚奔。由於我岳父也是祁陽人,老家在祁陽馬鞍嶺不遠處的陸家祠堂,所以我對梁丹豐尋訪的柏家產生了一些興趣。梁丹豐文中提到,柏家曾是當地的豪門大戶。而她的柏伯伯——柏岳,卻在1949年逃難至香港,並不幸客死異鄉。那麼,這位柏岳究竟是什麼人物?上網一搜,找到一份黃埔軍校第三期學員名錄。當中有位名叫柏岳的,正好是湖南祁陽人,曾任湖南省第六區保安司令部司令,死於上世紀50年代。顯然,梁丹豐稱呼的柏伯伯,正是這位畢業於黃埔軍校的柏岳。

梁丹豐《走過中國大地》

然而,除了這份名單,網上再也找不到其它關於柏岳的介紹。只好上圖書館查閱《祁陽縣誌》,希望能找到更詳細的資料。但是,1993年版的《祁陽縣誌》中並無柏岳的傳記,只是在“聞人表”之“祁陽縣國民政府軍政人員表”中有一條柏岳的信息。記錄其生於1898年,籍貫為祁陽馬鞍嶺鄉,任職單位是廬山軍校(可能是指廬山軍官訓練團),職務為教官,軍銜為少將。從縣誌中僅找到這麼一條記錄,略感失望。正準備將《祁陽縣誌》放回書架之際,隨便翻了一下後面的“附錄”,意外發現“附錄”之“重要史實”欄目下有一篇《馬鞍嶺第六傷兵休養院血案始末》的文章。既然是關於馬鞍嶺的史料,那就坐下來看看吧。不看不知道,一看嚇一跳。這篇史料中居然記載了一件令人無比震驚的舊事,而且柏岳又是這篇史料中的關鍵人物!1937年抗戰爆發後,大量傷兵轉往後方的湖南治療。當年10月,國民政府傷兵管理處在祁陽馬鞍嶺建立了第六傷兵休養院,以安置經過初步治療並基本痊癒的傷兵繼續休養,一般休養滿6個月出院。休養院院部設在馬鞍嶺的柏家大院,有在職官兵400餘人,下設6個中隊,分佈周邊各處,每個中隊有休養傷兵150餘人。

抗戰時期形同乞丐的國軍傷兵

休養院建院初期,軍民關係比較融洽。當地居民盡力向休養院官兵提供服務。來院休養的官兵也能遵守軍紀。但時間一長,傷兵的紀律越來越差。從偷雞摸狗、強行購物發展到攔路搶劫、強姦民女,甚至將當地居民毆打致死。受害群眾紛紛向休養院投訴,院方卻置之不理。傷兵愈發有恃無恐,為所欲為。1938年8月,國軍團長柏岳離職回到老家馬鞍嶺。目睹傷兵所作所為,極為憤慨。為緩解軍民矛盾,柏岳曾宴請院方頭目,請求整頓軍紀。院方口頭答應約束士兵,可實際上仍不聞不問。柏岳和地方官員只好繼續向湖南省傷兵管理處、湖南省政府、第九戰區司令部、西南行轅、軍政部等單位告狀。可這些主管機關也沒有採取有力措施。馬鞍嶺位於湘江邊,對岸是祁陽白水鎮。1939年11月,3名傷兵竄至對岸的白水鎮,買東西不給錢反而毆打賣主。憤怒的群眾於是群起而攻之,當場打死了3名傷兵。休養院的傷兵聞訊後,組織四五百傷兵來到江邊,揚言要過江踏平白水鎮。但白水鎮的群眾早已加強防備。加之當時過江全靠渡船,如果傷兵分批坐渡船過去,純屬送死。傷兵最後沒敢過江。想必是受了白水鎮群眾的啟發,1939年底,柏岳召集馬鞍嶺鄉的群眾開會,動員大家出錢出力,購買槍支,組建自衛隊。自衛隊成立後,傷兵的行為有所收斂,但軍民矛盾仍很尖銳。

抗戰傷兵醫院

1940年,休養院內部發生了北方籍傷兵與南方籍傷兵之間的派系鬥爭。因北籍傷兵人多勢眾,南籍傷兵總是受欺壓。1939年9月,南籍傷兵彭金取代北籍傷兵魏石生擔任二中隊長,令魏石生大為不滿,便唆使北籍傷兵將彭金驅逐出隊部。彭金與南籍傷兵於是向柏岳求援,希望與馬鞍嶺鄉自衛隊聯合起來,武裝攻打傷兵一、二中隊,消滅北籍傷兵。柏岳決定響應。1940年9月下旬的一天,馬鞍嶺鄉自衛隊以及臨時召集的青壯年約四五百人,在柏岳和南籍傷兵頭目的指揮下,向傷兵一、二中隊駐地發起猛烈進攻。南籍傷兵事先得到了消息,都躲在屋內沒出來。北籍傷兵由於沒有武器,無法形成有效抵抗,死亡近百人。戰鬥結束後,死者的屍體被拖到江邊,用漁船運到毛家埠牛皮岩,綁上石頭沈入了深潭中。事後,柏岳與相關人員統一口徑,稱這次事件完全是院內南北兩派之間的互相殘殺。當地人只是給南派助威而已。後來,上面派人來調查,毫無頭緒,只好將南派頭目王照等四人逮捕,就此結案。第六傷兵休養院也於1942年秋遷往湘西芷江。

抗戰時期國軍野戰醫院

這篇史料記載的故事簡直令人難以置信,但它寫入了官方編纂的《祁陽縣誌》,又不得不信。為了核實這一事件的真實性,我在圖書館查閱了大量資料,卻沒有找到任何佐證。第六傷兵休養院近百名傷兵死不見屍,堪稱抗戰時期最駭人聽聞的傷兵非正常死亡事件,可當時的史料中竟然沒有片言隻語的記載,有點不可思議。這篇史料也讓柏岳這個人物顯得更加神秘。實際上,對於柏岳的經歷,我能找到的都是一些碎片資料。比如他的任職情況,就有幾種說法。黃埔軍校第三期學員名錄中,說他曾任湖南省第六區保安司令部司令。《祁陽縣誌》的“祁陽縣國民政府軍政人員表”中,說他是廬山軍校的少將教官。《馬鞍嶺第六傷兵休養院血案始末》一文中,又說他曾任國軍交輜團團長。當然,也有可能是他不同時期的職務。不過,從梁丹豐的文章中,我們知道了柏岳曾於1949年逃難至香港,還與梁丹豐的父親經常見面,後來死在那裡。至於柏岳為何逃難至香港,沒人知道。梁丹豐到祁陽尋訪柏家,是在上世紀80年代,至今又過去了30多年。歲月滄桑,物是人非,真正瞭解柏岳經歷的人恐怕已經不多。(文/謝志東)