引言對於考古學家來說,最為痛心之事莫過於發現文物遭到破壞。而盜墓,無疑是對於這些古代文物,特別是墓葬文物,破壞最嚴重的行為。據史料記載,早在西周晚期就已經有盜墓行為,其中最早被盜的墓葬是第一代商王湯之墓。不得不說,文學創作中的盜墓往往流於表面,且帶有一些懸疑色彩。真正的盜墓者們遠比影視劇中表現得要厲害,其中有些盜墓者技巧之嫻熟,定眼一看便知墓地來歷,連專家們都自認甘拜下風。

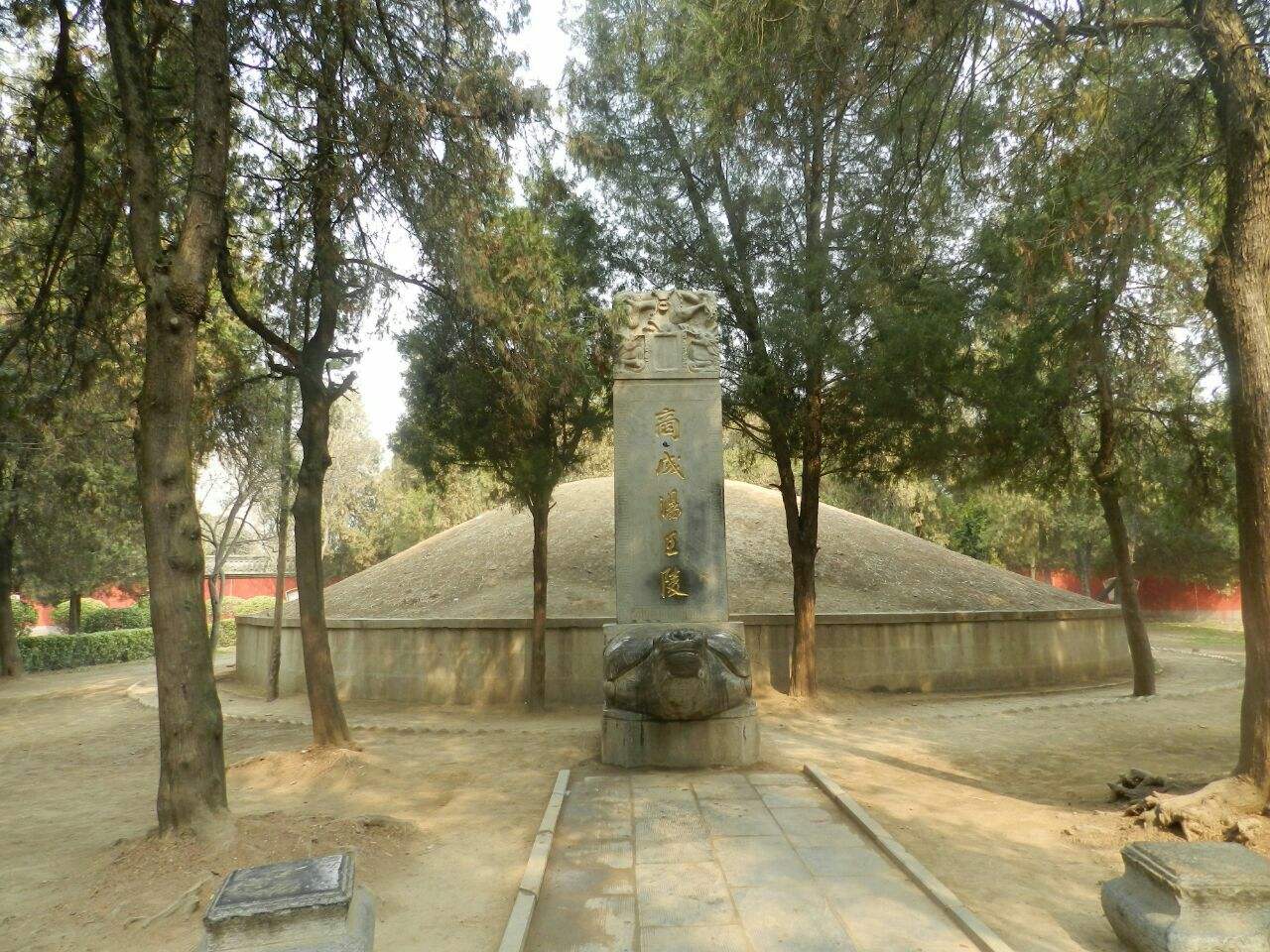

▲亳州湯王陵

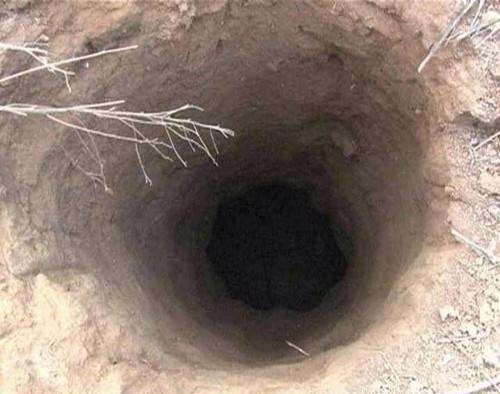

01熟練的盜墓者在開始挖掘前,一般會用探條在疑似古墓的地方試探後再下鏟。鏟下去十幾米深後,可以根據土質、坑灰、硃砂等判斷墓穴特點,隨後從左邊開始繼續打洞,若十多米後無所獲,就會轉向右邊。如此反覆操作,再把一個個打出來的點連接起來,就能基本確定墓穴形狀,以及墓葬年代和墓門位置。深達十幾米的盜洞,洞口可能只有下水井蓋那麼大,而且還能做到不塌陷、四周沒有堆土,不得不說也是“技術活”。不同時代的墓穴特點不同,盜墓者往往“各有所長”,專精於某一朝代的墓穴。例如明清時期墓葬頂部有多層磚砌,若不瞭解墓穴特點的人從頂部開洞,不僅大費周章還很容易暴露;漢代則有木槨墓、石室墓、石室墓等多種不同類型墓穴,盜墓時各有“講究”;宋代墓葬多為磚壁,仿木式建築,有豎穴、斜坡、階梯傾斜墓道三種。但歷代墓穴基底往往都比較薄弱,因此盜墓者常常直接打一個豎井加一個橫井直通墓底,從而能將內部物品洗劫一空,外觀看起來絲毫無損。

▲盜洞照片

02盜墓者往往極其注重隱蔽性,為速戰速決不會對一些規模較大的墓室下手。而盜墓團夥一般也只有一到兩個人,經過多次勘探後,真正挖掘、盜墓的時間只有一個晚上。現代盜墓團夥也頂多只有三四個人,且團隊分工明確。經過多年發展,“盜墓業”不僅有著特殊服裝,其工具也經歷過數次改進。最為人們熟知的洛陽鏟早已經被改進,現成為考古學重要工具。目前盜墓者們多使用重鏟和泥鏟。不同年代的墓穴也需要使用不同工具,科技進步後探測儀、雷管等也成為盜墓者實施違法行為的常用工具。古代有著“自古及今,未有不死之人,又無不發之墓也”的說法,這正是因為盜墓行為屢禁不止。晉代皇甫謐曾用一句話精準總結了大部分盜墓者目的:“豐財厚葬以啟奸心”。因盜墓發家之人屢見不鮮,唐朝有“群盜多蚊虻”的比喻以形容盜墓行為之盛。

▲乾陵神道

據史書記載,唐朝歷代皇帝陵墓中,除唐高宗與武則天合葬的乾陵外,均被盜掘。盜墓者並不全部來自民間,有些統治者為了迅速積累財富,也曾大肆鼓勵盜墓。有史料稱曹操軍事集團專門設置“摸金校尉”等指揮盜墓的官職;宋代時,金朝扶植的偽齊政權對兩京墓穴大肆破壞,專門設有“淘沙官”一職。03自春秋時期“禮崩樂壞”後,厚葬之風興起,因此求財是絕大部分盜墓行為的目的,然而例外情況並不少。據《墨莊漫錄》記載,宋徽宗喜好青銅器,於是地方官紛紛發掘墓穴以求討好皇帝;晉代曾經出現過盜用漢代墓葬,將其營造材料取為己用的行為;無獨有偶,唐朝末年也有人利用漢墓墓室重新下葬。諸多盜墓行為中,最令人憤怒的要屬發掘政敵家族冢墓。《史記》中曾記錄伍子胥掘楚平王之墓並鞭屍三百的故事,雍正年間發動文字獄,也有對已經去世的人戮屍的行為。此舉不僅對於墓穴破壞極大,也完全違背傳統倫理道德。

▲伍子胥鞭屍畫像

為了防止墓穴被盜,各代君王絞盡腦汁。有人將墓穴修建於崇山峻嶺中,以天險阻斷大部分盜墓者;有人在墓穴中灌入有毒物質或加入機關裝置,試圖讓“有心人”同樣長眠於此。而在各種防盜方式中,最普遍的還要數修建疑冢。盜墓“行家”曹操號稱有72處疑冢,有些甚至設在水中;清代著名將領施琅在泉州不同地方也設置了七個“虛墓”。在墓穴發掘過程中,由於需要嚴格審批程序以及細緻規劃,考古工作者往往落後盜墓者不止一步。這也造成我國歷代古墓被盜掘相當嚴重,在已經發掘的數千座漢墓中,只有三座未曾被盜掘。被盜情況最嚴重的陝西秦公一號大墓有247個顯著不同的盜洞。盜墓是對考古學的嚴重破壞,不僅造成文物破損、外流等問題,更會增加專家探查墓主人身份地位、還原歷史的難度。

▲秦公一號大墓照片

結語參考資料:《列女傳》《論語》